誰もが受験可能となった税理士試験の会計2科目。

簿記論と財務諸表論のうち、今回は、私の得意な簿記論の試験の解き方をご紹介します。

- 税理士試験簿記論に合格したい方

- 税理士試験簿記論の点数に伸び悩んでいる方

- 税理士試験簿記論の解き方が分からない方

解答用紙をチラ見する

どういう問題が出るかを解答用紙から検討

試験開始前に受験番号を書く際に解答用紙をチラ見することでどういう問題かがわかることがありますので、受験番号を書きながら見れる範囲で解答用紙をチェックしましょう。(注意されない範囲内で行ってください。一切責任を負えません。)

単位に要注意!

特に重要なのは、数値の単位です。

【円】なのか【千円】なのか(他の単位は考えにくいと思うが要チェック)を間違えると努力が水の泡になる可能性があります。

気合を入れてチェックしましょう!

問題にざっと目を通す

1分以内で全体像を把握

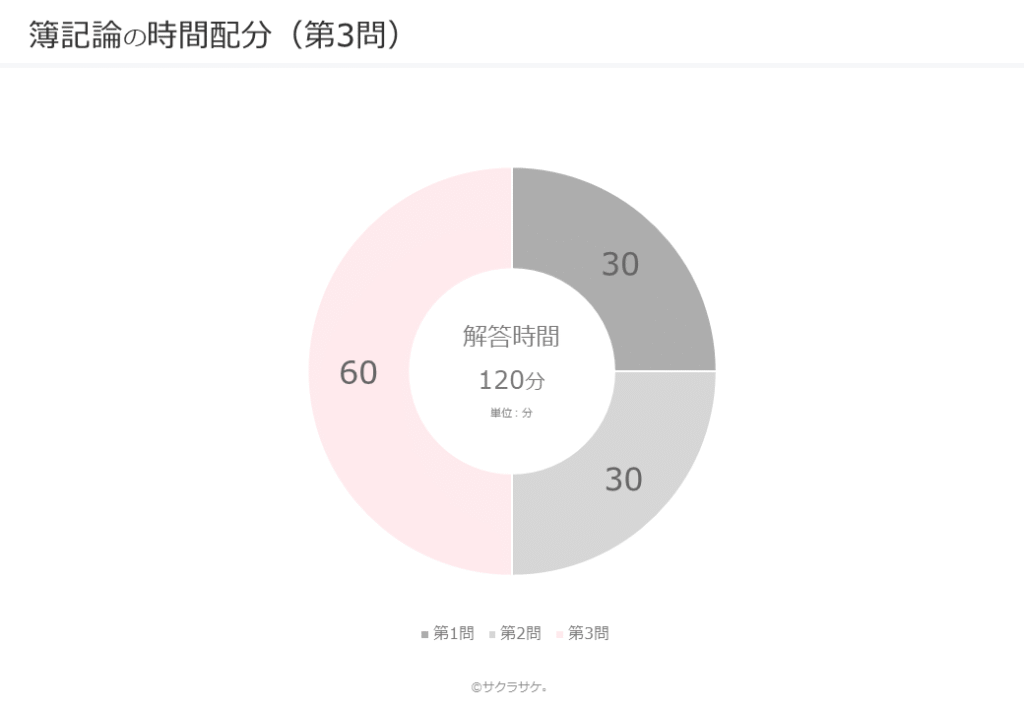

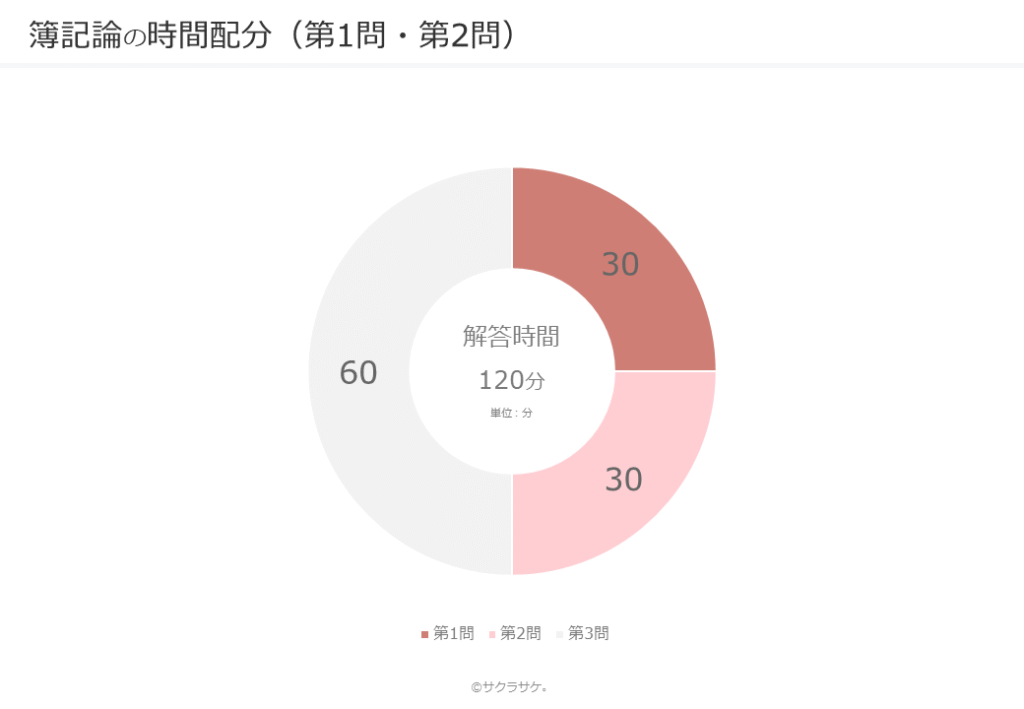

税理士試験は120分である。時間配分がとても大事であるが、開始と同時に問題の全体像をつかみましょう。

1分以内で問題にざっと目を通してください。

頭の中が整理される

問題文を流し見して、おおよそどういう論点が出るかを把握します。

頭の中が整理されるのでおおよそ1分以内でよいので問題に目を通してから解き始めていました。

問題を見たときは、分からなかった問題も別の問題を解き進めていくうちに解き方を思い出すこともあります。

ぜひ最初の1分を大切にしてください。

第3問

60分で点数を稼ぐ

私は、総合問題が得意でしたので脳が疲労する前に総合問題で点を稼いでいました。

また、第1問と第2問は突拍子もない問題が出てくる可能性があります(学者先生が考えた問題が出る)ので、最初に第1問と第2問に挑戦して焦ってしまうことを防止する目的もあります。

どれだけ得意でも60分という制限時間を設けて解いていました。

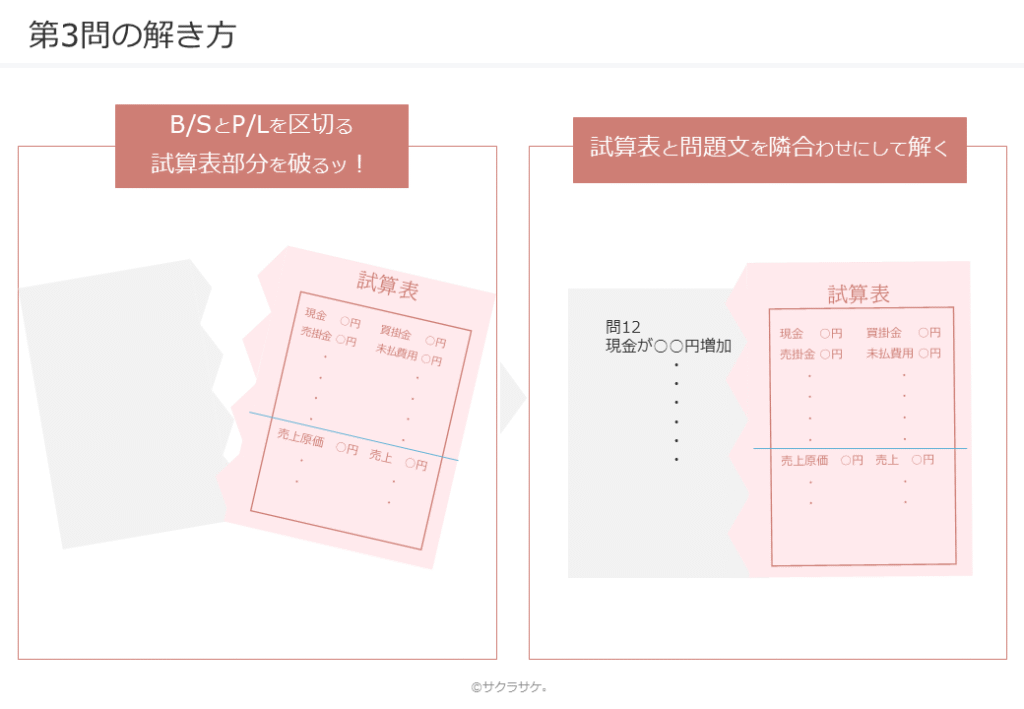

【重要】試算表を破れッ!

第3問は、総合問題で試算表が最終ページに記載されています。

試算表のページを破るッ!

そんなことしていいの?と思うかもしれませんが、無問題です。

試験問題は、配られた時点であなたのものです。

試算表を破る目的は、以下の2つです。

- ページをめくる時間を削減

- 転記ミスの防止

そして、自分が解く問題文の横に配置して、試算表にプラスマイナスの数字を転記していきましょう。

転記については、基本的には各勘定科目の横にプラスマイナスを転記していきますが、現預金などのプラスマイナスが多い勘定科目は、試算表の下部の空いているスペースに書いていました。

最後の方の問題が簡単?

第3問の中での解く順番は、私は最後の方の問題(退職給付引当金など)から解いていました。

現預金などの最初の方に出てくる勘定科目はプラスマイナスが多いことと、最後の問題の方が解きやすい問題が多かった印象があるためです。

解答用紙への記入も慎重かつ丁寧に【単位に要注意】

試算表への転記が終われば、解答用紙への記入をしていきます。

電卓のタイピングミスに気を付けながら慎重かつ高速に計算していきましょう。

計算結果が【ゼロ】の場合は、きちんと【0】と記入します。

仕事においても役に立つが【ゼロ】と【空白】は大きな違いである。問題用紙同様に解答用紙の単位も要注意。

得意な第3問であっても、制限時間は60分で一度区切っていました。

第1問と第2問が終わって時間が余れば、再び戻ってきましょう。

第1問・第2問(順不同)

30分ずつで解く

この2問は、どのような問題が出てくるかは未知数なので、当日の出た問題によって解く順番は変えていました。

もちろん点数が稼げそうな問題から解きましょう。

時間が残った場合

第1問と第2問の難易度によっては、時間があまることがあるので、その場合は、解けなかったけど点数が取れそうな部分や、念のため再確認(検算)したい部分に戻っていました。

時間がくれば、税理士試験終了です。

潔く解答用紙が回収されるのを待ちましょう。

問題用紙とメモ用紙(計算用紙)は、持ち帰りましょう。

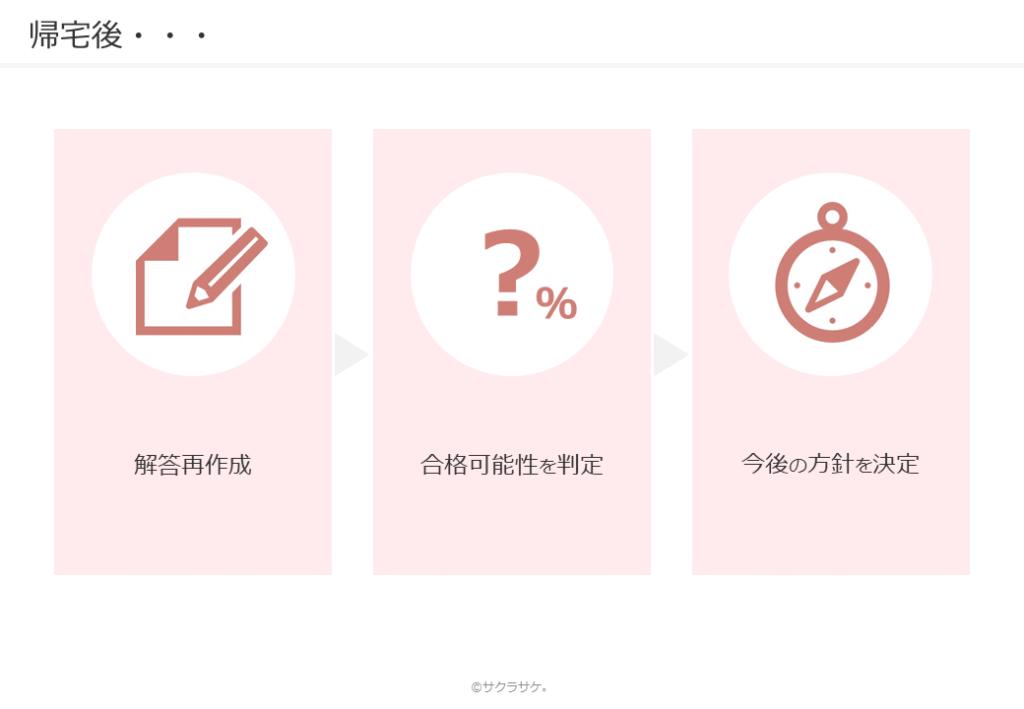

帰宅後、、、

まずは、お疲れさまでした。

帰宅後は、以下のスケジュールで最後のひと踏ん張りです。

- Step1解答再作成

ご自身の持ち帰った問題用紙・メモ用紙から回答を再作成します

- Step2合格可能性を判定

税理士試験実施の週末に各専門学校が予想解答を作成するので、合格可能性を判定しましょう

- Step3今後の方針を決定

合格可能性から次の受験科目をどうするか決めましょう

みなさまの合格を願って。

サクラサケ。